Der Insights-Prozess ist als Beteiligungsverfahren und Konsultationsmethode radikal zugeschnitten auf eine bestimmte Form von Resultaten: Erkenntnisse. Eine Erkenntnis kann die Form eines konkreten Einzelhinweises zur Lösung eines Problems oder einer Aufgabe haben oder in einem umfassenden Bild bestehen, welches die Lösungskomponenten im Zusammenhang darstellt. Mit dem Fokus auf Erkenntnisse unterscheidet sich ein Insights-Prozess deutlich von Meinungsumfragen, wo Menge und Anteil abgegebener Stimmen entscheidungsrelevant sind. Auf der anderen Seite unterscheidet sich der Insights-Prozess aber auch von Beteiligungsformaten, in denen Gruppen von Teilnehmenden gemeinsam und im Konsens Lösungen erarbeiten. Bei einem Insights-Prozess steuern Teilnehmende Teile eines Puzzles zur Lösung einer Aufgabenstellung oder eines Problems bei.

Resultate

Ein Insights-Prozess kann, auf dem Weg der qualitativen Analyse, verschiedene Arten von Erkenntnisse generieren:

- Ein Insights-Prozess kann eine Übersicht von Elementen produzieren, die es zur Lösung eines Problems braucht. Eine solche Übersicht kann die Form einer geclusterten Sammlung von Themen haben, eines Systemdiagramms oder eines Prozessablaufes.

- Ein Insights-Prozess kann Erkenntnisse über Stimmungsbilder, Bewertungen und Meinungs-Schnittmengen liefern. Die geschieht in Storytelling-Formaten, aber auch mit Hilfe von Diagrammen wie einer Argument-Map oder einer Multikriterien-Matrix.

- Ein Insights-Prozess kann wichtige Details hervorbringen, für die es lokale Expertise braucht.

- Oft liefert ein Insights-Prozess Antworten auf Fragen, von denen man vorher nicht einmal wusste, dass es relevante Fragen waren. Hier werden, mit anderen Worten, unbekannte Unbekannte identifziert.

Ablauf

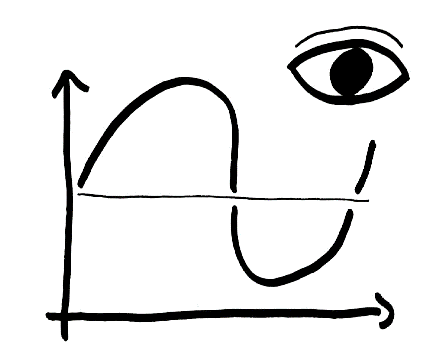

Die Dramaturgie eines Insights-Prozesses kann auf verschiedene Weise gestaltet werden. Ein zugleich einfaches und bewährtes Schema ist der Start mit einer offenen Frage.

Offene Frage

Bei einer offenen Fragestellung werden meist Was-Fragen (also Ziel- oder Strategiefragen) oder Wie-Fragen (Umsetzungsfragen) genutzt, die ein ein konkretes Vorhaben zum Gegenstand haben: „Wir möchten gern das Stadtquartier XY neu gestalten, um Z zu erreichen. Was sollten wir dabei beachten? Wie können bisherige Angebote im Stadtquartier verbessert werden?“ Oft werden für die Fragestellung auch Szenarien verwendet wie „Versetzen Sie sich in die Lage Ihrer Konkurrenten: Was machen Ihre Konkurrenten in den Bereichen Innovations-, Wissens- und Personalmanagement besser?“ oder „Wir befinden uns zwei Jahre in der Zukunft. Ihr Projekt ist gescheitert. Was sind die Gründe dafür?“

Bei einer offenen Fragestellung werden meist Was-Fragen (also Ziel- oder Strategiefragen) oder Wie-Fragen (Umsetzungsfragen) genutzt, die ein ein konkretes Vorhaben zum Gegenstand haben: „Wir möchten gern das Stadtquartier XY neu gestalten, um Z zu erreichen. Was sollten wir dabei beachten? Wie können bisherige Angebote im Stadtquartier verbessert werden?“ Oft werden für die Fragestellung auch Szenarien verwendet wie „Versetzen Sie sich in die Lage Ihrer Konkurrenten: Was machen Ihre Konkurrenten in den Bereichen Innovations-, Wissens- und Personalmanagement besser?“ oder „Wir befinden uns zwei Jahre in der Zukunft. Ihr Projekt ist gescheitert. Was sind die Gründe dafür?“

Konsolidierung: Markierung von Kernaussagen

Aus den Antworten der Teilnehmenden werden Kernaussagen (freigestellte O-Töne) herausgearbeitet.

Clustering

Kernaussagen werden in Gruppen und Untergruppen aufgeteilt.

Kernaussagen werden in Gruppen und Untergruppen aufgeteilt.

Erkenntnisse

Aus den Clustern werden, auf dem Weg der qualitativen Analyse, die Erkenntnisse gewonnen. Oft wird dieser Prozess durch Formate der visualisierten Problemstrukturierung unterstützt.

Aus den Clustern werden, auf dem Weg der qualitativen Analyse, die Erkenntnisse gewonnen. Oft wird dieser Prozess durch Formate der visualisierten Problemstrukturierung unterstützt.

Entscheidung

Im Idealfall endet ein Insights-Prozess mit einer Entscheidung (oder einer Stellungnahme) des Auftraggebers. Für die Teilnehmenden bedeutet dies, dass sie von Anfang an eine klare Vorstellung haben, wie die Resultate des Insights-Prozesses sich in praktische Konsequenzen übersetzen.

Im Idealfall endet ein Insights-Prozess mit einer Entscheidung (oder einer Stellungnahme) des Auftraggebers. Für die Teilnehmenden bedeutet dies, dass sie von Anfang an eine klare Vorstellung haben, wie die Resultate des Insights-Prozesses sich in praktische Konsequenzen übersetzen.

Digitale Formate und Präsenz-Formate

Ein Insights-Prozess kann in Form von Präsenzveranstaltungen, rein digital (via Videocall) oder in der Kombination von Präsenzveranstaltungen, Online-Workshops und Umfragen organisiert werden.